Lo strisciante conflitto tra Teheran e Washington ha conosciuto un salto di qualità il 3 gennaio, quando il generale Qasem Soleimani, capo delle forze d’élite iraniane e responsabile delle operazioni contro l’ISIS in Iraq e Siria, è stato eliminato con un attacco mirato all’aeroporto di Baghdad. A distanza di cinque giorni, Teheran ha vendicato la morte del carismatico generale col lancio di diversi missili balistici contro le basi statunitensi in Iraq, vero e proprio oggetto del contendere tra iraniani e angloamericani. L’obiettivo iraniano è espellere gli USA dall’Iraq ed inglobare la Mesopotamia nella propria sfera d’influenza; gli americani possono oggettivamente fermare l’Iran solo al costo di una guerra convenzionale, geopoliticamente però costosissima, data la natura geografica dell’Iran e la rete d’appoggio di cui gode Tehran, estesa non solo a Russia e Cina, ma anche alla Turchia.

Espellere gli USA dalla Mesopotamia

Più gli angloamericani entrano in crisi, più moltiplicano i gesti inconsulti: l’omicidio dell’ambasciatore russo Andrei Karlov ad Ankara, nel dicembre 2016, coincideva col progressivo sganciamento della Turchia dall’orbita occidentale ed il suo ingresso in quella russa/cinese. L’omicidio del generale iraniano Qasem Soleimani, il 3 gennaio 2020, è per certi versi simile: un assassinio politico eclatante, che nasconde l’impotenza degli angloamericani nell’arrestare le dinamiche in atto in Medio Oriente. Il teatro dell’escalation in atto tra Iran e Stati Uniti è altamente significativo: l’Iraq, un Paese a maggioranza sciita che, occupando il cuore della Mesopotamia, separa l’Heartland iraniano dal Mar Mediterraneo. È all’aeroporto internazionale di Baghdad, infatti, che il generale Soleimani è stato assassinato da un drone statunitense, su ordine del presidente Donald Trump stesso: si ritiene che il generale fosse impegnato in negoziati iraniani-sauditi per smorzare la tensione tra i due Paesi. E, sempre in Iraq, gli iraniani hanno compiuto a distanza di cinque giorni la loro rappresaglia, lanciando diversi missili balistici contro due basi americane. È chiaro che gli USA siano ormai a corto di strumenti per impedire lo scivolamento dell’Iraq nell’orbita del potente vicino e siano ricorsi all’assassinio di Qasem Soleimani, convinto di godere di una sorta di “immunità” grazie al suo prestigio internazionale, come extrema ratio per tentare di fermare gli iraniani.

Non si può comprendere l’assassinio di Soleimani senza, infatti, ricostruire le vicende irachene degli ultimi due anni. Alle elezioni parlamentari del maggio 2018, il blocco sciita, sebbene guidato da un’ambigua e opaca figura come Moqtada al-Sadr, capo di una sedicente fazione anti-americana, è emerso vincitore, in virtù della composizione demografica del Paese: sono seguiti tormenti tentativi di formare un esecutivo, alla cui testa è stato infine appuntato il premier sciita Adil Abdul-Mahdi, ex-comunista, simpatizzante per l’Iran. La dinamica di fondo tende dunque ineluttabilmente a spingere Baghdad, per quasi un trentennio tenuta sotto il pugno di ferro da Saddam Hussein, ben inserito negli ambienti CIA, verso il potente vicino. Sono seguite le proteste di piazza dell’ottobre 2019, formalmente innescate dalle misere condizioni economiche in cui versa il Paese, senza pace dal 2003, ma portate avanti da Moqtada al-Sadr e dagli ambienti ostili all’Iran: ne è seguita una crisi di governo e la caduta di Adil Abdul-Mahdi, che però è rimasto in carica, data la difficoltà a formare una nuova maggioranza parlamentare. Nell’Iraq sopravissuto all’ISIS, gli americani dispongono dunque solo delle proteste di piazza, dei torbidi politici e delle rappresaglie militari per evitare che l’Iran rafforzi inesorabilmente la sua influenza: il 29 dicembre 2019, Washington lancia un primo raid aereo contro le milizie sciite filo-iraniane, Kataeeb Hezbollah, innescando l’immediata protesta del governo iracheno di Abdul-Mahdi, che grida alla violazione della sovranità irachena. Segue l’assedio all’ambasciata americana a Baghdad del 31 dicembre, assedio che risveglia l’incubo degli ostaggi di Teheran del 1979 e, infine, l’assassinio del generale Qasem Soleimani, presentato dagli americani come il regista di tutte le operazioni contro gli americani in Iraq. L’eclatante gesto americano, la cui portata può essere compresa appieno solo considerando la fama e la stima di cui godeva Soleimani tra l’Iran e la Siria, ha alimentato la frustrazione del parlamento iracheno, fino a indurlo alle estreme conseguenze: approvare, il 5 gennaio, una risoluzione per porre fine alla presenza di soldati americani sul suolo iracheno.

Gli USA sono quindi ora dinnanzi al difficile dilemma sul da farsi, dilemma che è causa del recente caos ai vertici dell’amministrazione americana: accettare il verdetto del Parlamento iracheno e lasciare il Paese significherebbe cedere sostanzialmente il campo all’Iran ed essere espulsi da tutta la Mesopotamia, rifiutare la richiesta irachena e tentare di rimanere militarmente nel Paese, esacerbando magari al massimo le tensioni interetniche e interreligiose, si rivelerebbe nel medio periodo sempre più oneroso, dal punto di vista politico e militare. Sul tavolo c’è però sempre la terza opzione, sicuramente accarezzata dall’ala dura dentro l’establishment angloamericano: risolvere alla radice il problema, non tentando di arginare gli iraniani in Iraq, ma portando loro guerra direttamente in patria. Una guerra convenzionale con l’Iran, l’unico modo per rovesciare la Repubblica Islamica ed impedire alla nazione iraniana di proiettarsi sino al Mediterraneo: possibile?

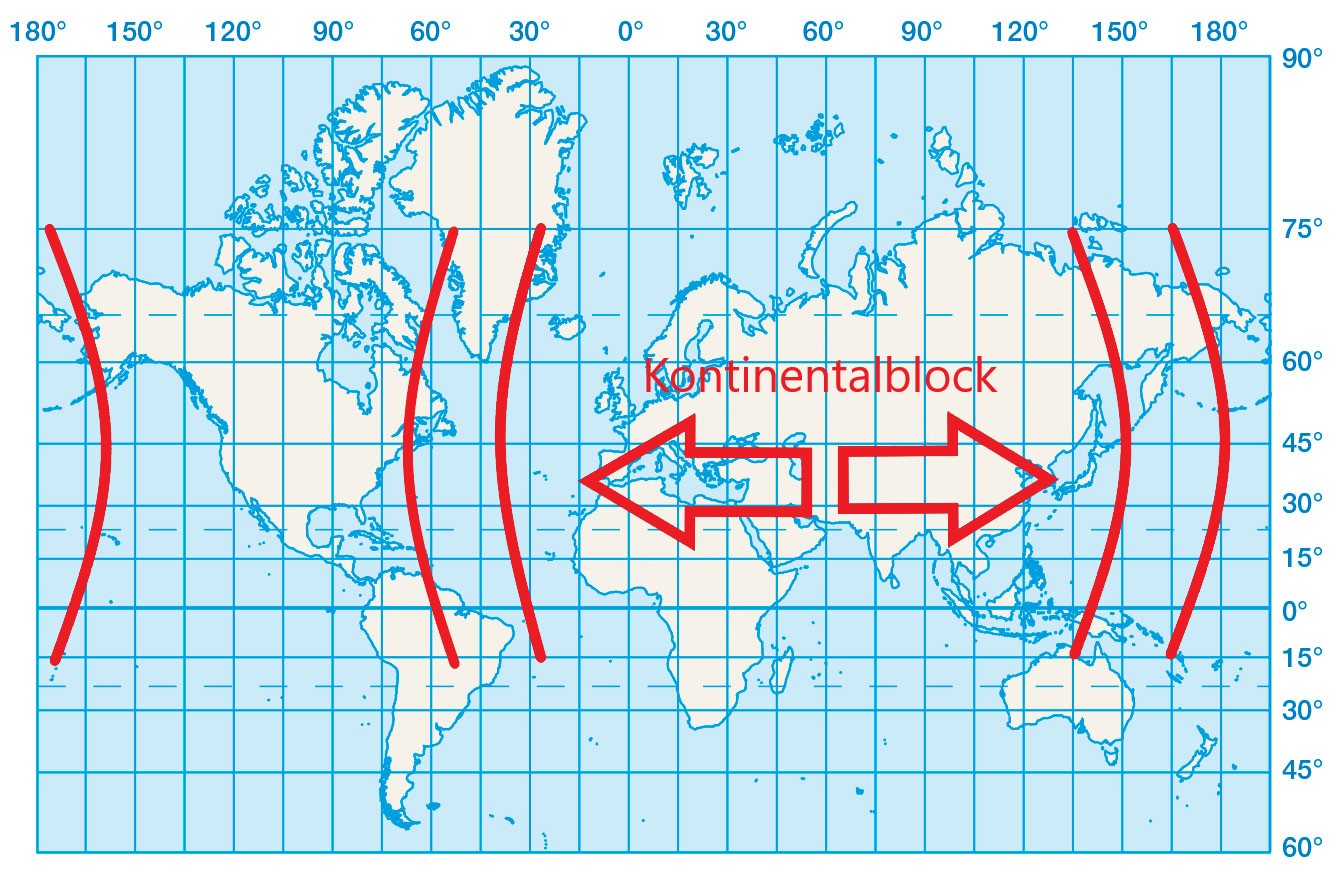

Si cominci col dire che un conflitto convenzionale con l’Iran sarebbe probabilmente la sfida più dura mai affrontata dalle forze armate americane, sui cui ricadrebbe sostanzialmente l’onere di condurre tutte le operazioni militari, contro un nemico che è in termini geopolitici Heartland a tutti gli effetti, isolato dal Golfo Persico dalla catena dei monti Zagros, attaccabile da un solo lato, capace di chiudere lo stretto di Hormuz ed in grado di colpire tutti gli obiettivi sensibili angloamericani della regione, da Israele alle basi negli Emirati Arabi Uniti: per la macchina militare statunitense si tratterebbe di uno sforzo senza precedenti, lo stesso che avrebbero dovuto affrontare gli americani nel Novecento se avessero dovuto liquidare una Germania impegnata non su due fronti militari, ma su uno solo. Si è detto che l’Iran è attaccabile solo dal lato che affaccia sull’Oceano Indiano: quello settentrionale, si presterebbe invece all’occorrenza ad un ingente e continuo flusso di rifornimenti qualora l’Iran dovesse essere attaccato dalle potenze marittime. Né la Russia, né la Cina assisterebbero infatti impassibili ad una guerra tra Iran ed angloamericani: una prima, significativa, prova della convergenza delle tre grandi potenze continentali si è avuta proprio negli ultimi giorni di dicembre, con l’esercitazione navale congiunta nel Golfo di Oman, un’esercitazione che si inquadrava nella costante escalation di tensione tra Teheran ed Occidente di questi ultimi dodici mesi. L’Iran è infatti parte integrante del “Kontinentalblock” in formazione, blocco verso cui, ormai è evidente, sta convergendo anche la Turchia: un blocco, tendenzialmente autarchico in termini economici e tecnologici, che indirizza tutto il suo dinamismo verso l’esterno, ossia contro le potenze marittime. Anzi, essendo attraversato dal 60esimo meridiano a est di Greenwich, l’Iran può addirittura essere considerato il perno del Kontinentalblock: la spina dorsale, in termini geografici, di qualsiasi alleanza che si proponga come obiettivo una difesa continentale estesa da Pechino a Lisbona.

Dopo la ritorsione dell’8 gennaio, Teheran può dirsi soddisfatta: il tempo e le dinamiche di fondo lavorano per lei e contro Washington. L’obiettivo di espellere gli angloamericani dalla Mesopotamia è ormai alla portata di mano. Occorre però vedere come reagiranno le potenze marittime dinnanzi a quest’altro pesantissimo scacco: un “all in” non è più escludibile in nessuna parte dell’Eurasia.

…e così parlava Trump nel novembre 2011 dell’attacco all’iran …ovvero l’unico viatico sicuro per la rielezione…

https://youtu.be/wSrC7-ERrE4

Tirando un po’ le fila degli ultimi avvenimenti, mi sembra che questa fiammata di tensione con l’Iran non sia stata voluta neppure dagli Usa ma che sia stata una “sproporzionata” punizione per l’assalto di qualche giorno prima alla sua ambasciata, dove evidentemente gli iraniani hanno toccato un nervo scoperto.

La tua analisi penso sia sostanzialmente corretta. Dubito che vi sarà un attacco terrestre: continueranno ad alimentare i movimenti di protesta interni e ad applicare sanzioni economiche sempre più dure, dopodichè se i risultati dovessero scarseggiare e si prospettasse il rischio di un grave arretramento del tipo che descrivi, potrebbero decidere di far partire una pioggia di missili contro il grosso delle infrastrutture militari ed economiche iraniane. La ritorsione sarebbe tremenda ma tutto sommato gestibile, non è certo suolo americano. Lasceranno depositare la polvere e quindi altro giro di sanzioni e di sovversione interna, e altri tipi di guerra non convenzionale magari ancora sconosciuti.

Russia e Cina daranno una mano all’Iran per quanto potranno ma dovranno usare il tempo che hanno per lavorare su altri fronti prima che il loro stato cuscinetto fracassi definitivamente come successo con l’Iraq.

Potrebbe interpretarsi l’azione della Turchia in Libia (che è solo apparentemente in contrasto con l’azione russa) in questo senso, cioè quello di un’azione diversiva su altro fronte? Viceversa, l’azione di Haftar spalleggiata dai sauditi come un’azione finalizzata a contrastare la spinta verso est dalla Libia e prevenire la mossa di accerchiamento delle posizioni americane (Egitto e Arabia Saudita appunto)?

Gli USA hanno bisogno di portare il prezzo del petrolio a più di 70 dollari al barile per rendere competitivo il loro petrolio di scisto.

Non riuscendoci a causa della recessione mondiale, giocano sull’aumento dei costi assicurativi legati al rischio di trasporto in caso di destabilizzazione e caos in Medio Oriente.

Si tratta del piano B per riuscire a vendre lo shail oil prima che i fallimenti a catena mettano in pericolo l’economia americana.